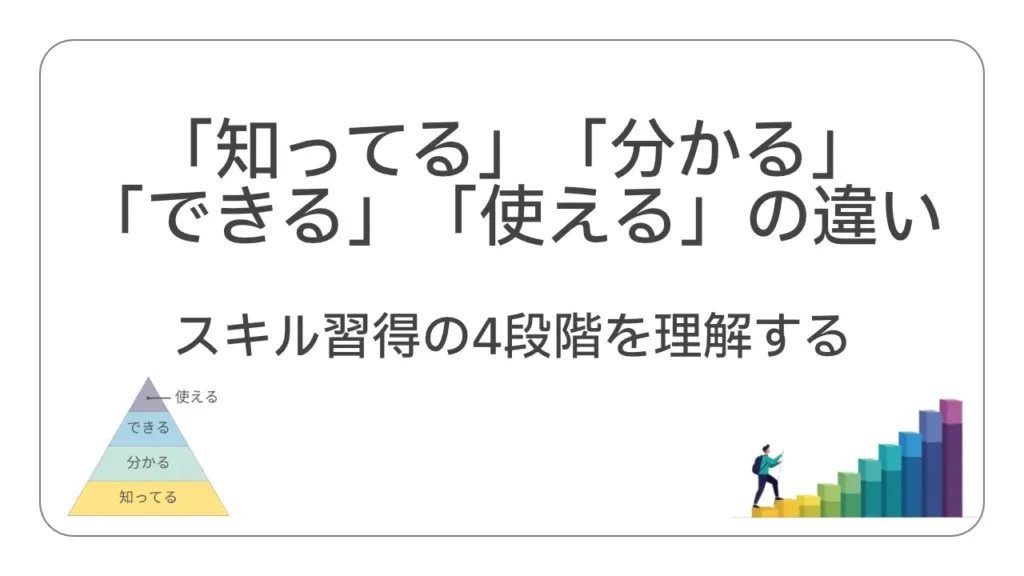

「知ってる」「分かる」「できる」「使える」の違い:スキル習得の4段階を理解する

- 「知ってる」「分かる」「できる」「使える」の4段階の明確な違いと特徴

- なぜ多くの人が「知ってる」段階で成長が止まってしまうのか

- 「知ってる」から「分かる」へと進むための3つの実践的方法

- スキル習得の4段階モデルをチーム育成などへ活用する方法

日常会話の中で、「それ、知ってるよ」「やり方分かってるから大丈夫」といった言葉をよく聞きますが、実際にやってもらうと全くできないということは多々あります。

プラントエンジニアリングの現場では、「理論は理解しているが実践できない」「基本はできるが応用に弱い」といった課題が頻繁に見られます。

特に複雑なプロセス設計や大規模プロジェクト管理において、この「知識と実践のギャップ」は深刻な問題となっています。

なぜベテランエンジニアは図面を一目見ただけで潜在的な問題点を指摘できるのか。

なぜ同じ教育を受けたエンジニア間でも実務能力に大きな差が生まれるのか。

その答えは、スキル習得の段階が異なるステージにあるためです。

この記事では、「知ってる」「分かる」「できる」「使える」の決定的な違いと、「知ってる」段階でなぜ止まる人が多いのかを解説します。

カレー作りで理解する4つのレベルの違い

料理の中でもイメージしやすいカレーを例に、「知ってる」「分かる」「できる」「使える」の違いを見ていきましょう。

これらの違いを理解することで、あらゆるスキル習得における自分の現在地と次のステップが明確になります。

「知ってる」:情報を持っているだけの状態

「知ってる」段階とは、単にカレーという料理の存在を認識しているだけの状態です。

- カレーが食べ物であることを知っている

- カレーがスパイシーな料理であることを知っている

- カレーには玉ねぎや人参などの野菜が入ることを知っている

- カレールーというものがあることを知っている

この段階では、カレーについての断片的な情報を持っているだけで、実際に作る方法や詳しい材料については分かっていません。

「カレーは美味しいよね」「カレーには色々な種類があるらしい」という程度の認識です。

「分かる」:理論と原理を理解している

「分かる」段階になると、カレー作りのプロセスや理論を理解しています。

- カレーの基本的な材料(スパイス、野菜、肉など)が分かる

- 野菜を炒めてから煮込み、最後にルーを溶かす手順を理解している

- 煮込み時間や火加減の程度を理解している

- なぜ玉ねぎを炒めるのか、その理由を理解している

この段階では、レシピを読んで「なるほど、こうやって作るのか」と理解できますが、まだ実際に自分で作ったことはありません。

料理本を読んだり、料理番組を見て知識はあるものの、実践経験がない状態です。

「できる」:基本的な実践ができる

「できる」段階では、実際に自分の手でカレーを作ることができます。

- レシピを見ながら、一人でカレーを完成させられる

- 基本的な材料の切り方や炒め方ができる

- 適切な火加減や煮込み時間を守ることができる

- 一定の味のカレーを再現できる

この段階では、基本的なカレー作りのスキルを身につけており、指示やレシピに従って料理を完成させることができます。

しかし、まだ応用やアレンジは難しく、いつも同じようなカレーしか作れません。

「使える」:応用力と創造力を発揮できる

「使える」段階では、カレー作りの知識と技術を自在に活用できる状態です。

- 材料や好みに合わせて、レシピを見なくても自分でアレンジできる

- スパイスから作るカレーやグリーンカレーなど、様々な種類のカレーに挑戦できる

- 野菜の切り方や炒め加減を調整して、食感や味わいを変えられる

- 「いつもと冷蔵庫の中身が違う」という状況でも臨機応変に対応できる

この段階では、単にカレーを作れるだけでなく、状況や目的に応じて柔軟に対応でき、創造的なアレンジも可能です。

カレーの基本原理を深く理解しているため、失敗しても修正できますし、他人に教えることもできます。

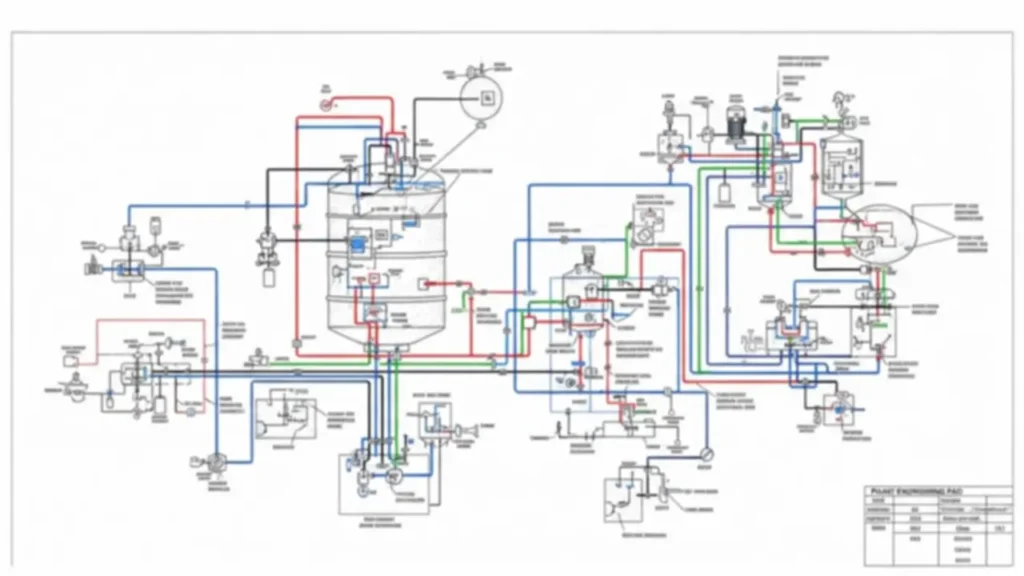

プラントエンジニアリングにおける4つのレベルの具体例

プラントエンジニアにとって重要なP&IDの読解・作成能力を例に、各レベルの具体的な違いを見てみましょう。

例:P&ID図面

「知ってる」レベル

断片的な知識はあるが、実際の図面を見ても詳細を理解できず、作成はもちろんのこと、正確な読解もできない。

- P&IDがプラント設計に使われる図面の一種であることを知っている

- P&IDに配管やバルブ、機器などが描かれることを知っている

- P&IDに使われる基本的な記号がいくつか存在することを知っている

- P&IDがプラント建設の基本文書であることを知っている

「分かる」レベル

図面を読解できるようになり、記号や表現の意味を理解しているが、まだ自分で一から作成する経験は限られている。

- P&ID上の各種記号(機器、バルブ、計器など)の意味を理解し、読み取れる

- 配管の流れ方向や接続方法の表記を理解している

- ライン番号、機器番号などの命名規則の意味を理解している

- 制御ループの表現方法(PV、SV、MVなど)を理解している

「できる」レベル

標準的な条件下で質の高い図面を作成できるが、非定型的な問題解決や創造的な設計最適化はまだ難しい。

- 設計基準や社内標準に準拠した一貫性のある図面を作成できる

- 安全装置や保護システムを適切に配置できる

- P&ID上の不整合や設計ミスを発見できる

- 既存P&IDの修正・更新を正確に行える

「使える」レベル

経験と深い理解に基づいた創造的な問題解決ができ、複雑な状況でも最適な設計判断ができる。

- 運転性、安全性、メンテナンス性などを総合的に考慮した図面設計ができる

- クライアントやベンダーとの協議の中で技術的な判断を下し、P&IDに反映できる

- プラント全体のシステム統合や将来の拡張性を考慮した戦略的なP&ID設計ができる

- 複数の代替設計案を評価し、最適なソリューションを選択できる

これらの例からも分かるように、プラントエンジニアリングにおいても「知ってる」から「使える」への成長は、単なる知識の蓄積ではなく、理解の深化、実践経験の積み重ね、そして創造的な応用力開発という段階的なプロセスを経ています。

この4段階の考え方は、プラントエンジニアだけでなく、あらゆる分野でのスキル測定と育成・成長に応用できるモデルです。

「知ってる」段階で止まってしまう原因

「専門用語を口にし、基本概念を説明できるのに、実務では成果を出せない」

「技術書を読破し、セミナーに参加し、専門知識を蓄えたのに、なぜ現場で通用しないのか」

この現象は、プラントエンジニアリングに限らず、あらゆる技術分野や職種で見られます。

知識を持っていることと、それを実践で活用できることの間には大きな隔たりがあるのです。

では、なぜ多くのエンジニアが「知ってる」段階で成長が止まってしまうのでしょうか。

「知ってる」段階の心理的罠

1. 情報収集による満足感と錯覚

「知ってる」段階の人は、次のような特徴を持ちます。

- 基本的な用語や概念を説明できることで「理解している」と思い込む

- 専門用語を会話で使えることで知識があると感じる

- セミナーや書籍で得た知識を持っているため、自己評価が高くなる

- 「それ知ってます」と即答できる情報が増えることで、錯覚的な自信が生まれる

なぜこれが成長停滞の原因になるのか

情報収集だけで「学習した」という満足感を得てしまい、実践という本当の学習機会を逃してしまいます。

例えば料理の場合、レシピを読んで材料と手順を知っていることと、実際に美味しい料理を作れることは全く別のスキルなのです。

あるビジネスパーソンは経営戦略の本を10冊読み、用語をすべて覚えましたが、実際に自社の戦略を考えようとすると、何から始めればいいのか分からず立ち止まってしまいました。知識はあっても、それを組み立てる経験がなかったのです。

2. 失敗回避の心理とハードル

実践に移れない主な心理的障壁には以下のようなものがあります。

- 「間違って批判されたくない」という恐れ

- 「もう少し勉強してから実践しよう」という永遠の先延ばし

- 「完全に理解してからでないと挑戦できない」という完璧主義

- 「質問すると無知だと思われるのではないか」という懸念

なぜこれが成長停滞の原因になるのか

多くの分野では、最初は失敗して当然です。

しかし失敗を過度に恐れると、実践経験を遠ざけ、「知ってる」段階での停滞を長引かせます

実際には、小さな失敗経験こそが最大の学習機会となります。

3. 知識と実践のギャップ認識不足

「知ってる」段階で最も危険なのは、次のような思い込みです。

- 理論を理解していれば実践できるはずだという過信

- 複雑な問題は単純な知識の組み合わせで解決できるという誤解

- 経験から得られる「暗黙知」(言葉で説明しにくい知識やコツ)の重要性を見落とす

- 実践では「知識の適用順序」や「優先順位の判断」が重要だという認識不足

なぜこれが成長停滞の原因になるのか

どんな分野でも、個別の知識だけでなく、それらを統合して使いこなす能力が必要です。

知識と実践の違いを認識していないと、必要なスキルを身につける努力をしないまま停滞してしまいます。

「知ってる」から「分かる」へ

多くの情報を集めたのに、いざ実践となると自信が持てないのは、まさに「知ってる」段階に留まっている状態です。

「知ってる」から「分かる」への移行は、スキル習得における最初の大きな壁です。

この壁を乗り越えられない人は、いくら情報を集めても実践的なスキルに変換できません。

この章では、断片的な知識を有機的につなぎ、真の理解へと導く3つの効果的な方法を紹介します。

1.「なぜ」を問い続ける:理解への第一歩

「なぜ」という問いは、表面的な知識から本質的な理解へと進むための最も強力なツールです。多くの人が見落としがちですが、「なぜそうなるのか」を問い続けることで、点と点がつながり始めます。

「なぜ」を問うことで得られる効果

- 表面的な「こうするもの」から、根本的な「こうする理由」への理解が深まる

- 暗記した手順の背後にある原理原則が見えてくる

- 例外的な状況でも適切な判断ができるようになる

- 新しい知識を既存の理解の枠組みに効率的に組み込める

「なぜ」を問う習慣を身につけるための具体的アプローチ

- 一つの事象に対して連続で「なぜ」と問いかけ、表層から本質へと掘り下げる

- 当たり前と思っていることにこそ「なぜ」を問う。「常識だから」で片付けない

- 質問することへの心理的抵抗(無知に見られる恐れなど)を意識的に克服する

「なぜ」を問うことは、知識の点と点をつなぎ、体系的理解の基盤を作る最初のステップです。

2. 自分の言葉で説明する:理解を確かなものへ

「本当に理解しているかどうか」を確かめる最も確実な方法は、その概念を自分の言葉で他者に説明できるかどうかです。

「分かったつもり」を打破する強力なテクニックです。

自分の言葉で説明することの効果

- 自分の理解の穴や曖昧な部分が明確になる

- 概念間のつながりを構造化できる

- 記憶の定着率が大幅に向上する

- 複雑な概念を単純化する能力が身につく

効果的な自己説明法の実践ポイント

- 非専門家(例:中学生)に説明するつもりで、専門用語を避け、基本概念から説明してみる

- 説明中に詰まった部分や曖昧に感じた部分をメモし、後で集中的に学び直す

- 図や例えを活用して抽象的な概念を具体化する

自分の言葉で説明する練習は、「知ってる」段階で満足せず、本当の理解に到達するための最も実践的な方法です。

3. 知識の構造化:全体像を把握する

断片的な知識の集積から体系的な理解への移行には、知識の構造化が不可欠です。

これは点と点をつなぎ、関連性を見出し、全体像を把握するプロセスです。

「木を見て森を見ず」の状態から脱却するための重要なステップとなります。

知識の構造化がもたらす効果

- 個別の事実や手順の背後にある共通原理が見えてくる

- 新しい情報を適切な文脈で理解し、既存の知識体系に統合できる

- 複雑な問題に直面しても、全体像から適切なアプローチを選択できる

- 知識の転用可能性が高まり、類似問題への応用力が強化される

効果的な知識構造化の方法

- マインドマップやコンセプトマップを作成し、概念間の関連性を視覚化する

- 中心に主要概念を置き、関連する要素を枝分かれさせていく

- 概念間のつながりに「なぜ」「どのように」などのラベルをつける

- 異なる分野からの知識も積極的に関連付ける

- 階層的な整理を行い、原理原則から応用までの流れを明確にする

- 最も基本的な原則を頂点とする階層構造を作成する

- 特定の応用事例がどの原則に基づいているかを整理する

- 例外的なケースがなぜ例外なのかを位置づける

- 異なる視点からの分類を試みる

- 機能別、目的別、構造別など複数の切り口で同じ知識を整理する

- 各分類法の利点と限界を理解する

知識の構造化は、「分かる」段階の本質である「関連性の理解」を実現するための具体的な実践です。これにより、単なる情報の集積から、応用可能な体系的理解への移行が可能になります。

まとめ

本記事では、「知ってる」「分かる」「できる」「使える」という4つの明確なステージを通して、スキル習得のプロセスを見てきました。

ここで重要なのは、これが単なる概念的な区分けではなく、実践的な成長のロードマップだということです。

私たちは様々なスキルにおいて、常にこの4段階のどこかに位置しています。

成長の階段としての4段階フレームワーク

この記事で見てきたように、「知ってる」から「使える」までの道のりには、それぞれ異なる特徴と乗り越えるべき壁があります。

- 「知ってる」段階

情報は持っているが実践できない状態。

多くの人がここで満足してしまい、次のステップに進めない。 - 「分かる」段階

理論的理解はあり、「なぜ」の問いに答えられるが、実践経験が不足している状態。 - 「できる」段階

基本的なタスクを実行できるが、応用力はまだ限定的な状態。 - 「使える」段階

創造的な応用と問題解決ができる状態で、状況に応じて柔軟に対応できる。

チーム育成への応用

リーダーやマネージャーとして、全体のスキル開発にも強力なフレームワークとなります。

- メンバーの正確な段階評価

「分かっています」と言っても、実際には「知ってる」段階かもしれません。

適切な質問や小さな実践課題を通じて、真の理解度を確認しましょう。 - 段階に合わせた指導方法

- 「知ってる」段階:全体像と「なぜ」の説明を重視

- 「分かる」段階の:実践機会と具体的なフィードバックを提供

- 「できる」段階:応用課題と創造的な挑戦の機会を与える

- 「使える」段階:指導役や新しい領域の開拓を任せる

- 成長の見える化

4段階を明示的な評価基準として活用し、メンバーの成長過程を可視化します。

「前はマニュアルが必要だったけど、今は自分で対応できるようになったね」といった具体的な成長を認めることがメンバーのモチベーションになります。 - チーム全体のスキルマップ作成

チーム内の各メンバーが様々なスキルにおいてどの段階にいるかをマッピングすることで、チーム全体の強みと弱みが見えてきます。

これにより、相互補完的な協力体制や効果的な教育計画が立てられます。

スキル習得は一度きりの出来事ではなく、継続的なプロセスです。

最高レベルの専門家でさえ、新しい分野では「知ってる」段階から始めます。

私たちは誰もが様々なスキルにおいて異なる段階にいますが、重要なのは今いる段階を認識し、次の段階へ進むための意識的な行動を取ることです。

「知ってる」ことに満足せず、「分かる」「できる」そして「使える」レベルへと着実に歩みを進めていきましょう。